近日,有机光电课题组郭鹍鹏教授团队在提升空穴传输材料热稳定性和钙钛矿太阳能电池耐用性方面取得重要进展,研究成果以“Heterogeneous Amine with Polycyclic-Aromatics-Modified Hole Transport Material for Efficient and Operationally Durable Perovskite Solar Cells”发表在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》上(一区TOP期刊,影响因子18.50)。该工作通过稠环异质胺修饰螺环核心策略提升了空穴传输材料热稳定性、能级对准及导电性等相关性质,从而提高了空穴传输层在湿热应力作用下的形貌稳定性和钙钛矿太阳能电池的耐用性。该论文的第一署名单位为太原理工大学,论文共同第一作者为新材料界面科学与工程教育部重点实验室硕士研究生罗杨和浙江大学博士研究生李天宇,论文通讯作者为新材料界面科学与工程教育部重点实验室郭鹍鹏教授和美国普林斯顿大学博士后研究员任宇桐。

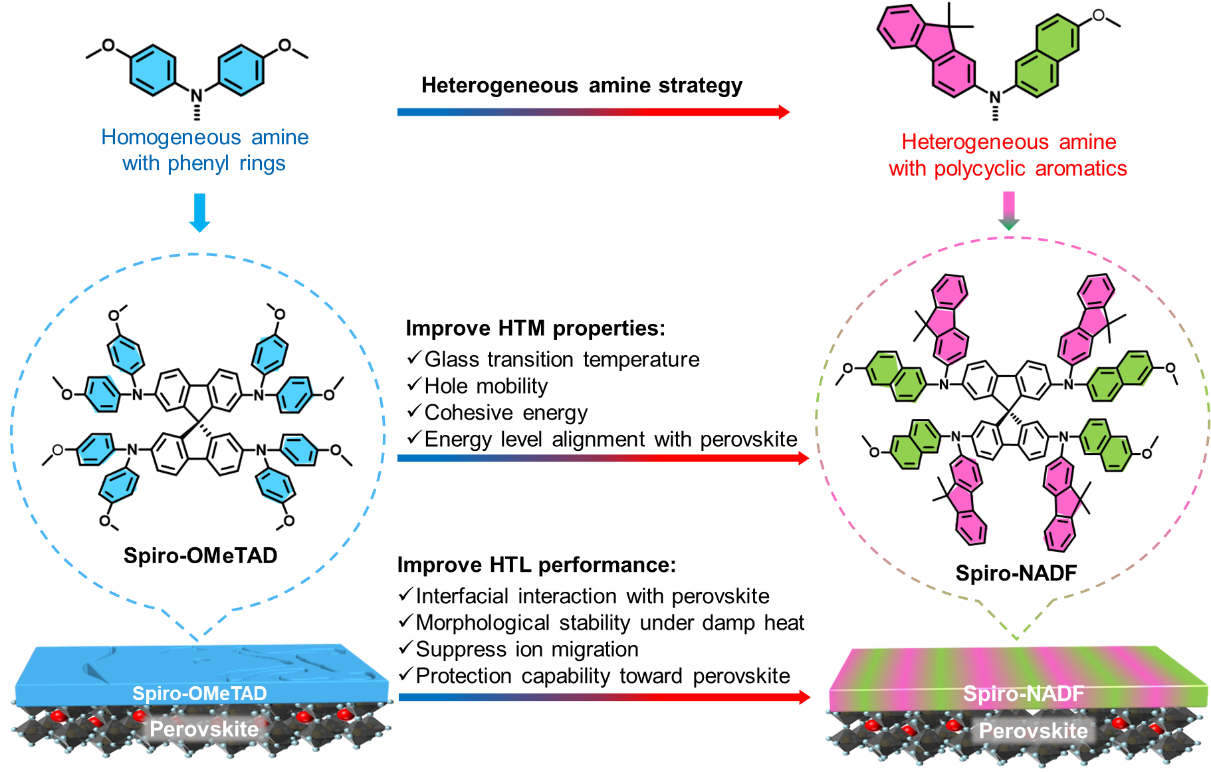

图1 提升空穴传输材料热稳定性等性质的分子设计策略

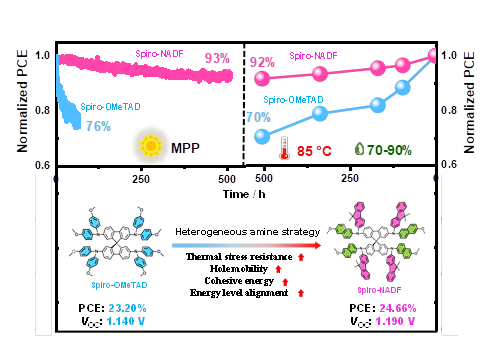

图2. Spiro-NADF提升钙钛矿太阳能电池耐用性效果

与商业化空穴传输材料Spiro-OMeTAD相比,新合成的空穴传输材料Spiro-NADF制备的钙钛矿太阳能电池获得了24.66%的光电转换效率和1.190 V的开路电压。在最大功率点连续光照500小时后, Spiro-NADF制备的器件仍能保持初始效率的93%的,而基于Spiro-OMeTAD制备的电池器件在65小时内能就急剧下降。在温度为85 ℃、湿度为70-90%的条件下,基于 Spiro-NADF制备的电池在500h后仍能够保持92%的初始效率,表现出好的耐用性。

全文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202419849