近日,有机光电课题组郭鹍鹏教授团队在提升空钙钛矿太阳能电池性能方面取得重要进展,研究成果以“Simultaneous interfacial defect passivation and free-volume reduction by fluorinated hole transport materials for high-performance perovskite solar cells”发表在国际知名期刊《Advanced Materials》上。该工作通过调控氟在N,N′-双咔唑(BCz)基HTM上的分布提升了HTM对界面缺陷钝化和钙钛矿的粘附力,从而增强了对离子迁移和钙钛矿降解的抑制,获得了高性能钙钛矿太阳能电池。该论文的第一署名单位为太原理工大学,论文共同第一作者为新材料界面科学与工程教育部重点实验室硕士研究生邢艺凡和李芷君以及陕西师范大学研究生李永哲,论文通讯作者为新材料界面科学与工程教育部重点实验室郭鹍鹏教授、陕西师范大学刘治科教授和中国科学院沈阳金属所邱建航教授。

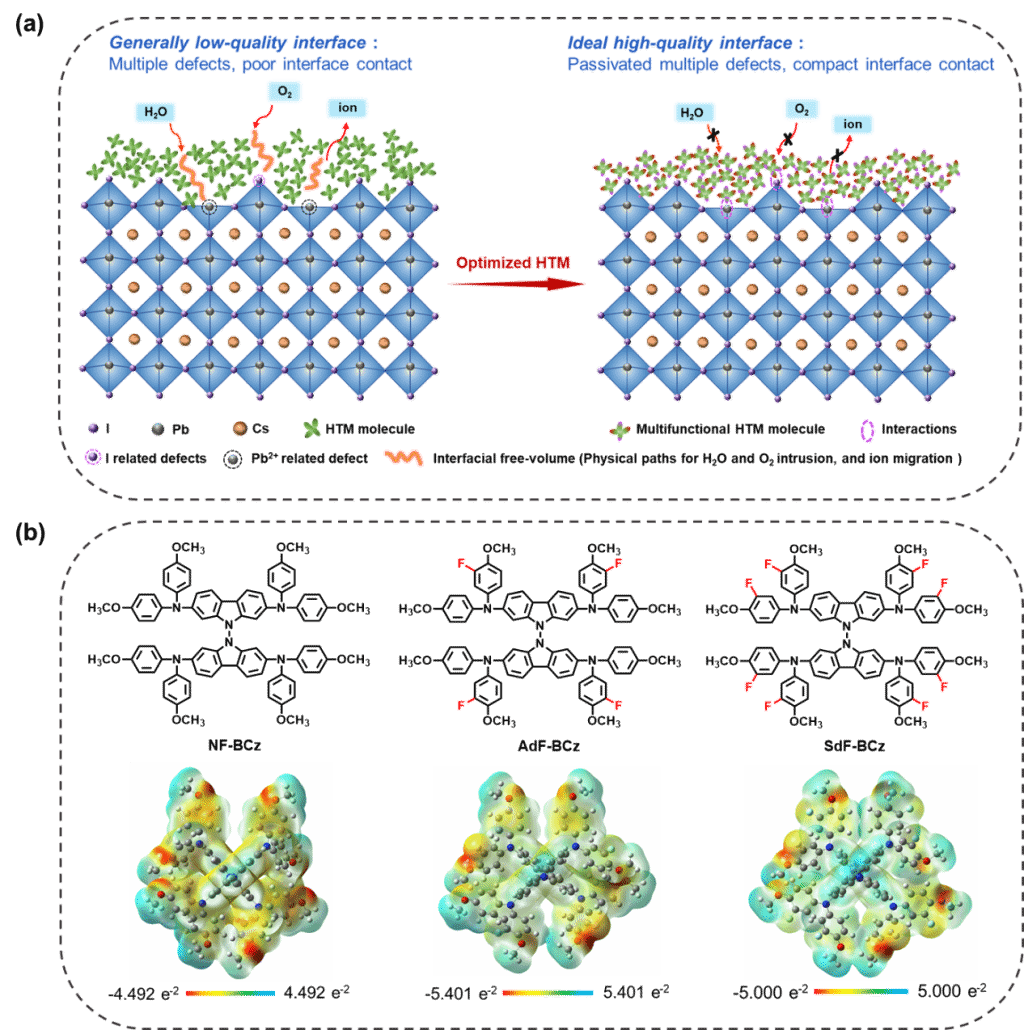

图1 (a)常规低质量钙钛矿/HTM界面与经HTM分子优化后的高质量界面示意图;(b)本文研究的NF-BCz、AdF-BCz和SdF-BCz的分子结构(上图)与静电势(ESP)分布(下图)

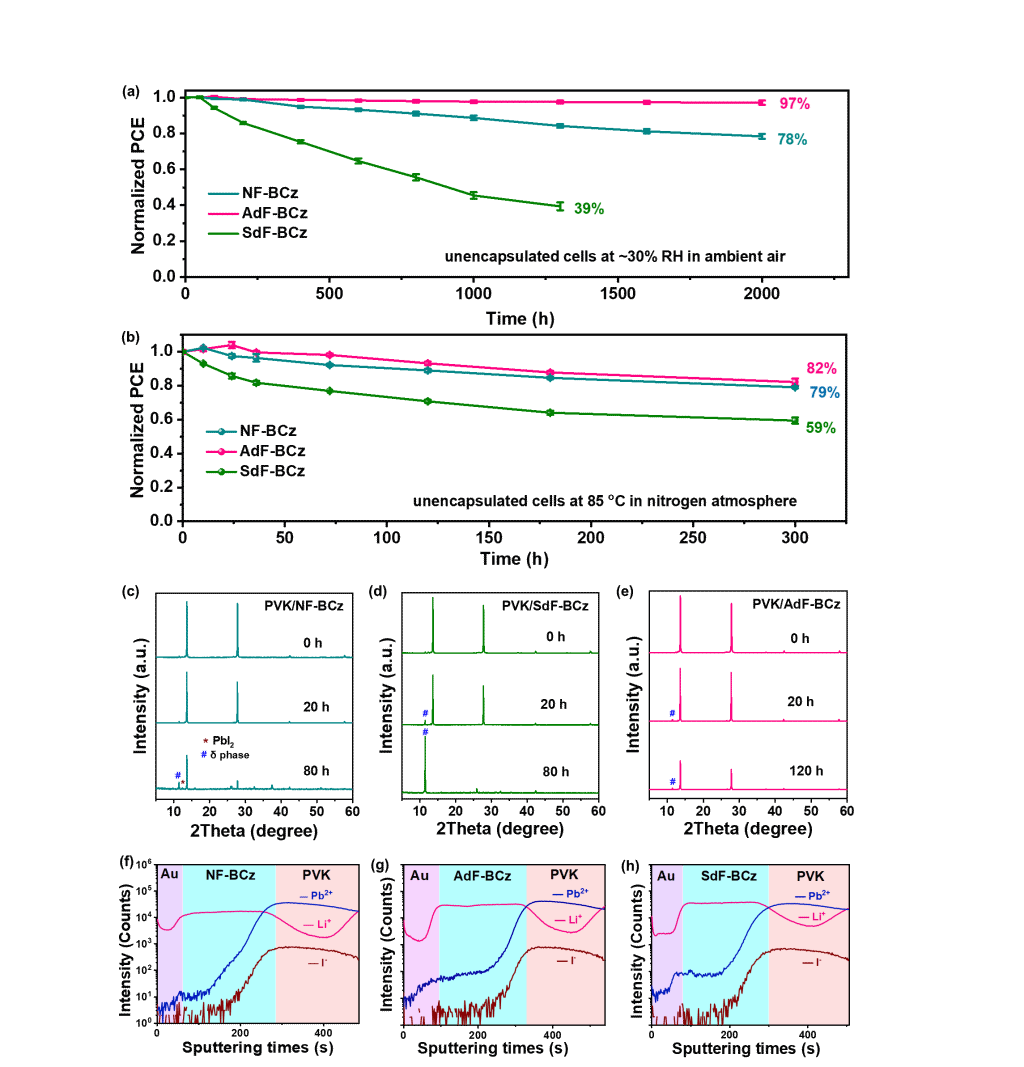

图2 本文研究的HTMs制备的PSCs稳定性表现以及抑制钙钛矿分解和离子迁移的实验结果

研究发现,氟在BCz外围基团上不对称分布的AdF-BCz表现出更优异的界面钝化稳定性(针对Pb⟡⁺和I⁻相关缺陷),以及与钙钛矿表面更强的粘附力。此外,AdF-BCz还能减少界面自由体积,促进更紧密的界面接触,有效抑制离子迁移和钙钛矿降解。基于AdF-BCz的PSCs实现了25.35%的光电转换效率(PCE),优于氟在外围对称取代的SdF-BCz(23.12%)和无氟取代的NF-BCz(24.20%)的器件。未封装的AdF-BCz器件在30%相对湿度下2000小时后仍保持97%的初始效率,在85°C加热300小时后保持82%。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202513884