近日,太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室有机光电课题组孙静博士,联合南京工业大学安众福教授、史慧芳教授团队在有机闪烁体领域取得重要进展。他们提出一种新颖的分子设计策略,材料在不同温度条件下分别实现了高效的热活化延迟荧光、磷光发射,同时展现了在宽温域、高分辨率X-ray成像中的应用潜力。相关成果以题为“Efficient organic D-π-A scintillators for temperature-adaptive X-ray imaging”发表在国际知名学术刊物——Advanced Materials(《先进×材料》)上。该工作第一作者为孙静博士和丁梅娟博士,太原理工大学孙静博士和南京工业大学史慧芳教授、安众福教授为共同通讯作者。

新型有机闪烁体因其闪烁寿命短、天然资源丰富、机械加工性优异、成本低大面积柔性等优势引起了广泛的关注。热活化延迟荧光型有机闪烁体具有小单重态-三重态能隙,可通过热能驱动的快速反向系间窜越过程将75%的三重态激子转化为辐射发光,且可以保持与传统荧光闪烁体相当的快速荧光衰减。室温磷光型有机闪烁体一般具有较强的高能光子吸收能力,可实现三重态向基态的辐射跃迁。这两类有机闪烁体在柔性X射线成像中展现出巨大潜力,在相同辐射强度下产生更高的光子产额,从而在不增加剂量的前提下提升成像质量。然而,常规TADF与磷光有机分子对温度变化高度敏感,其工作温域受限且存在显著激子猝灭问题,因而实现延迟荧光与磷光的平衡调控并增强温度适应性仍是重大挑战。已报道的D-π-A型发光材料在室温下可展现出TADF和RTP两种特性,但是其光致发光量子产率普遍较低,限制了其在X-ray成像中的应用,这主要是由于宽温域内TADF和磷光双辐射通道难以平衡。

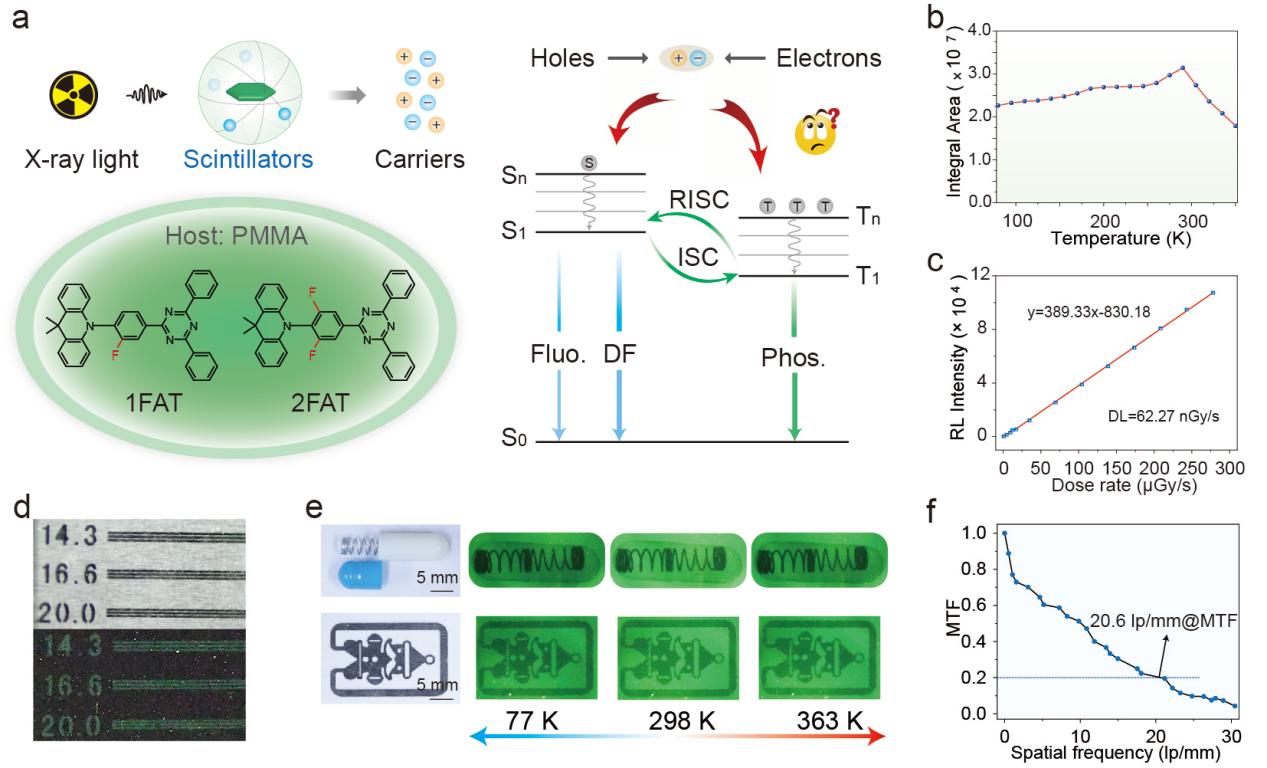

针对这一挑战,研究团队提出一种新型氟修饰分子策略,即采用氟原子修饰D-π-A型分子中的π桥的策略来微调其电子结构和光物理性质,设计并合成了一种高效的温度适应性有机闪烁体。所开发的1FAT和2FAT展现出随周围环境变化而出现热活化延迟荧光(TADF)、聚集诱导延迟荧光(AIDF)和室温磷光(RTP)的特性。值得注意的是,1FAT掺杂的PMMA薄膜的光致荧光量子产率高达98.2%,且其在77至363 K的宽温度范围内均能实现强烈发光,这表明其对多种热条件具有很强的适应性。1FAT@PMMA薄膜在X射线激发下展现出卓越的发光性能,其检测限低至62.27 nGy s⁻¹,空间分辨率超过20 lp mm⁻¹。本研究为开发高效、温度自适应的D-π-A型有机闪烁体提供了创新且基础的设计策略,极大拓展了其在柔性、可拉伸X射线先进成像技术中的潜在应用。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202507058